Времена не выбирают

Времена не выбирают

От современников, особенно людей немолодых, нередко можно услышать о том, как хорошо было в прошлом, по сравнению с нашими временами, насколько добрее…

Лево, право, верх и низ

Лево, право, верх и низ

Мы продолжаем разговор про названия читинских улиц. Улицы, как все знают, — это линейные объекты, располагаемые в пространстве, поэтому совершенно естественно, что…

Единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка можно оформить через портал Госуслуг

Единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка можно оформить через портал Госуслуг

Задолженность забайкальцев по имущественным налогам снизилась на 20,6 %

Задолженность забайкальцев по имущественным налогам снизилась на 20,6 %

По итогам 1 квартала 2024 года задолженность жителей Забайкальского края по имущественным налогам физических лиц снижена на 124,4 миллиона рублей или на…

Лебеди-кликуны и журавли вернулись в Забайкалье

Лебеди-кликуны и журавли вернулись в Забайкалье

В период с 1 по 11 апреля при ежемесячном мониторинге охранной зоны Сохондинского заповедника и прилегающих к ней территорий зафиксировано возвращение мигрирующих…

Единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка можно оформить через портал Госуслуг

Единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка можно оформить через портал Госуслуг

Единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка можно оформить через портал Госуслуг, сообщили в краевом центре социальной защиты населения Забайкалья. С 28…

Забайкальские лесные пожарные с каждым годом сокращают площадь пожаров благодаря тушению огня в первые сутки

Забайкальские лесные пожарные с каждым годом сокращают площадь пожаров благодаря тушению огня в первые сутки

В 2023 году Забайкальский край вошёл в число 72 субъектов Российской Федерации, которые исполнили Указ Президента от 15.06.2022 № 382 «О мерах…

Около полутора тысяч забайкальцев воспользовались помощью «мобильной бригады» Черновского центра соцобслуживания «Берегиня»

Около полутора тысяч забайкальцев воспользовались помощью «мобильной бригады» Черновского центра соцобслуживания «Берегиня»

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» в Черновском комплексном центре социального обслуживания населения «Берегиня» Забайкальского края с 2019 года…

Гарантийный осмотр отремонтированных в рамках нацпроекта дорог проводят в Забайкалье

Гарантийный осмотр отремонтированных в рамках нацпроекта дорог проводят в Забайкалье

Проверку технического состояния дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проводят заказчики и подрядные организации при экспертном сопровождении представителей Упрдор «Забайкалье»….

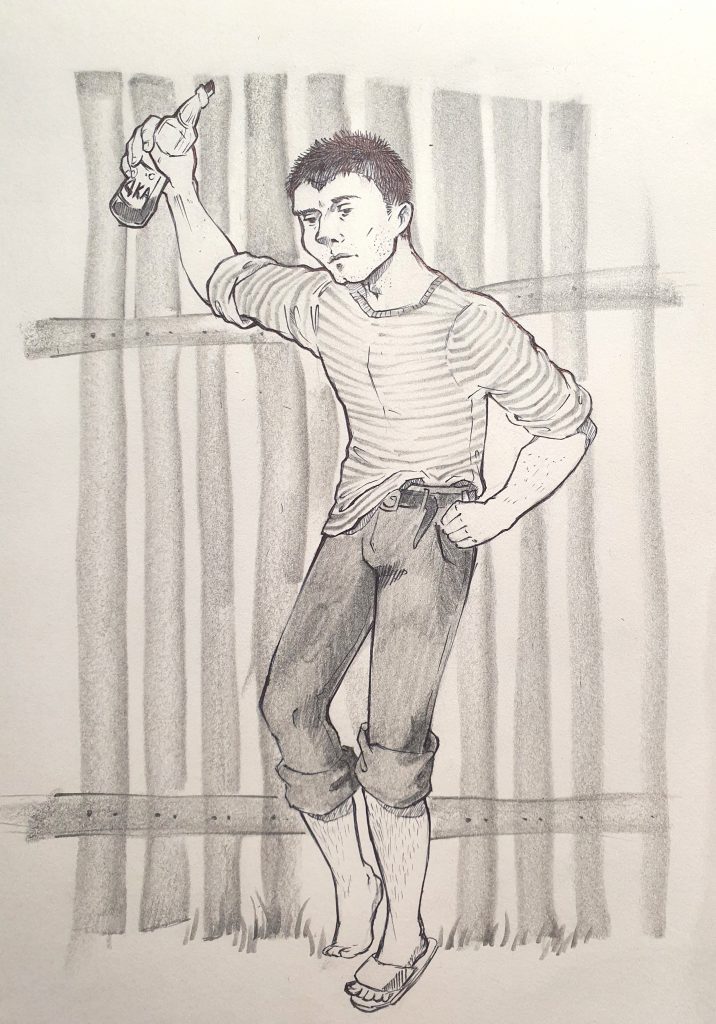

Федькин фортель

Федькин фортель

Рассказы забайкальского писателя Елены Чубенко, объединяющей темой для которых стала специальная военная операция, вошли в сборник «Синие горы» (12+), изданный в московском…

Перелитое озеро, или Любитель горячего душа

Перелитое озеро, или Любитель горячего душа

Мой опыт общения с людьми свидетельствует о том, что аналогом классической беседы о погоде у нас зачастую являются разговоры на тему ЖКХ….

Таксист с удивительной фамилией

Таксист с удивительной фамилией

Так случилось, что мне долгое время пришлось пользоваться услугами такси для того, чтобы пройти в больнице курс лечения. Общение с диспетчерскими службами…

Наш фронт — идеологический

Наш фронт — идеологический

С начала специальной военной операции коллектив Дома офицеров дал тридцать благотворительных концертов. Заработано около трёх миллионов рублей, которые направлены на поддержку наших…

А выход есть!

А выход есть!

Вопросы здоровья волнуют каждого без исключения. Вот и к нам в редакцию приходит немало писем на эту тему. Наш постоянный читатель Виталий…

Уважаемые пассажиры!

Уважаемые пассажиры!

В соответствии с приказом РСТ Забайкальского края от 5 апреля 2024 г. № 67-НПА «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на услуги…