Самым значительным событием Читы, оставившим яркий след в истории и народной памяти, было, конечно же, пребывание здесь декабристов. Для восьмидесяти пяти приговорённых к каторжным срокам этот самый срок начинался на нашей земле. Какой же они увидели Читу, как писали о ней в своих мемуарах, записках, дневниках?

Владимир Иванович Штейнгель, по возрасту значительно старше других, человек с большим жизненным опытом: «По обозрении Нерчинского края Лепарский (генерал-майор, назначенный на должность коменданта Нерчинских рудников — авт.) избрал для временного приюта осуждённых Читу — село при впадении реки Читы в Ингоду, где находилось депо заводское и заводский комиссионер. Тут скуплены были места и некоторые дома. В одном из них по обнесении его тыном тотчас же устроена временная тюрьма, получившая после название «малого каземата», и в то же время начато новое здание в четырёх отделениях для большого каземата… В Читинский острог привозились все тяжести для заводов из Верхнеудинска гужем, а отсюда сплавлялись на лодках и плотах».

К моменту появления секретных узников в Читинском остроге, по архивным документам, значилось сорок девять обывательских домов, а с учётом домов священников, чиновников, офицеров, деревянной церковью и комиссионерством с принадлежащими ему магазинами — всего семьдесят пять. Жителей по списку триста двадцать три, из которых наиболее многочисленная группа населения была обозначена как «приписные к заводам крестьяне».

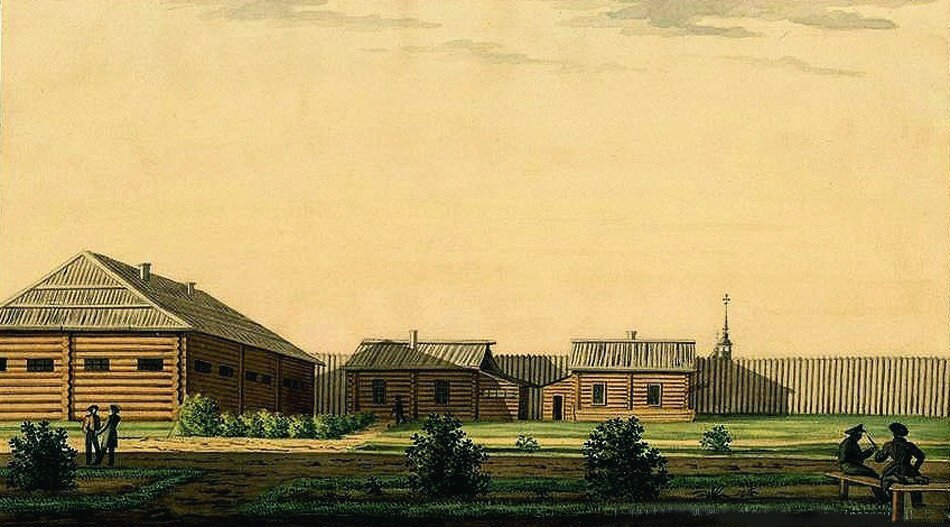

Внутренний двор Читинского острога. Акварель Н.А. Бестужева. 1829-1830 гг.

Первую четвёрку государственных преступников в крытой повозке привезли в Читу в конце января 1827 года. Для временного размещения выделили два деревенских частных дома, о чём повествуют записки А.О. Корниловича: «По прибытии нашем в Читу, за малостию тамошнего острога, поместили нас в двух крестьянских избах, которые оградили частоколом, окошки заколотили на две трети досками, приставив снаружи железные решётки, а внутри кругом по стенам сделали нары». Поскольку двух изб не хватало, быстро стали строить большой каземат, по отзыву Д.И. Завалишина, «…грубо и плохо срубленная казарма с узкими, заколоченными решётками, окнами»…

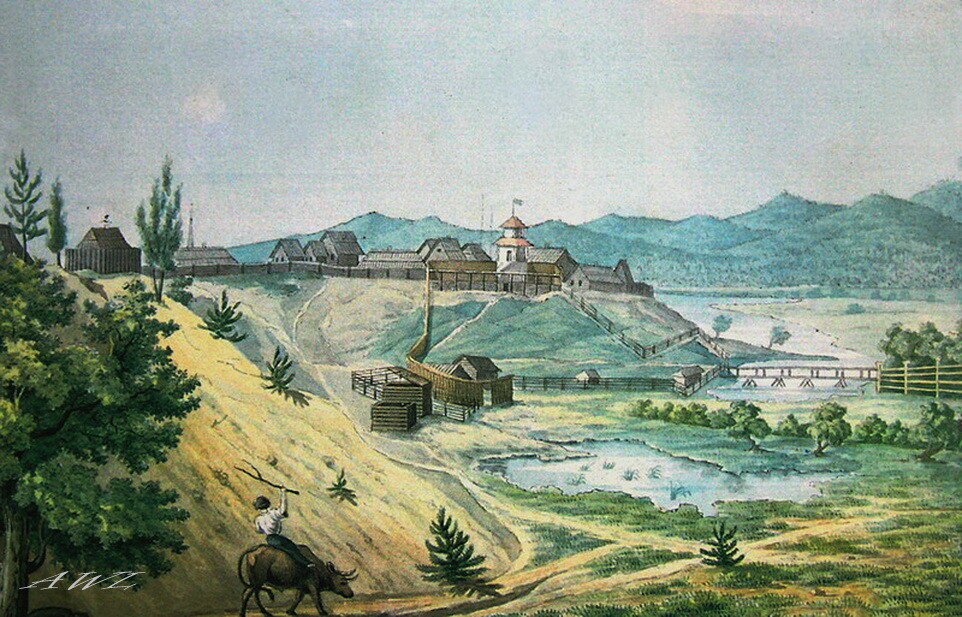

На самом деле Читинский острог, или просто Читинск, в то время представлял собой маленькое селение горного ведомства с домиками, разбросанными вдоль почтового тракта. По описанию Андрея Розена: «Небольшое селение на горе, окружённой горами… Возвышенная местность Читы, хотя и увеличивала силу морозов, доходившую до 37 градусов по спиртовому термометру, но вместе с тем способствовала к очищению воздуха. Вообще климат был самый здоровый: растительная сила была неимоверная, оттого в пять недель поспевали хлеб и овощи. Долина читинская знаменита своею флорою, почему называется садом, или цветником Сибири… В три с половиною года нашего пребывания в Чите этот старинный острог получил другой вид от многих новых построек и от новых жильцов бездомных. Сначала было наших всего 30 человек, жили в двух крестьянских домах, обнесённых частоколами, и сходились с товарищами другого острога только во время работы… Часть оврага мы прозвали Чёртовой могилой, которую засыпали, исправляя почтовую дорогу, сажали, поливали и пололи в огороде, который доставлял нам овощи и картофель на целый год».

Из дневников Михаила Бестужева: «…Это была маленькая деревушка заводского ведомства, состоящая из нескольких полуразрушенных хат. Управителем был горный чиновник Смольянинов. Жители по общему обычаю всех сибиряков-старожилов были ленивы и бедны. Наше почти трёхлетнее пребывание обогатило жителей, продававших дорогою ценою и свои скудные продукты, и свои тощие услуги, и вместе с тем украсило Читу десятком хороших домов как чиновничьих, так и наших дам: Трубецкой, Волконской, Муравьёвой, Фонвизиной, Анненковой и Давыдовой. У жителей появилось довольство, дома приняли более благообразный вид, костюмы — более опрятный, и прежде оборванные ребятишки уже в чистых рубашонках не чуждались нас…» А Николай Басаргин восхищался здешней природой и погодой: «Местность Читы и климат были бесподобны. Растительность необыкновенная… Воздух был так благотворен и в особенности для меня, что никогда и нигде я не наслаждался таким здоровьем»…

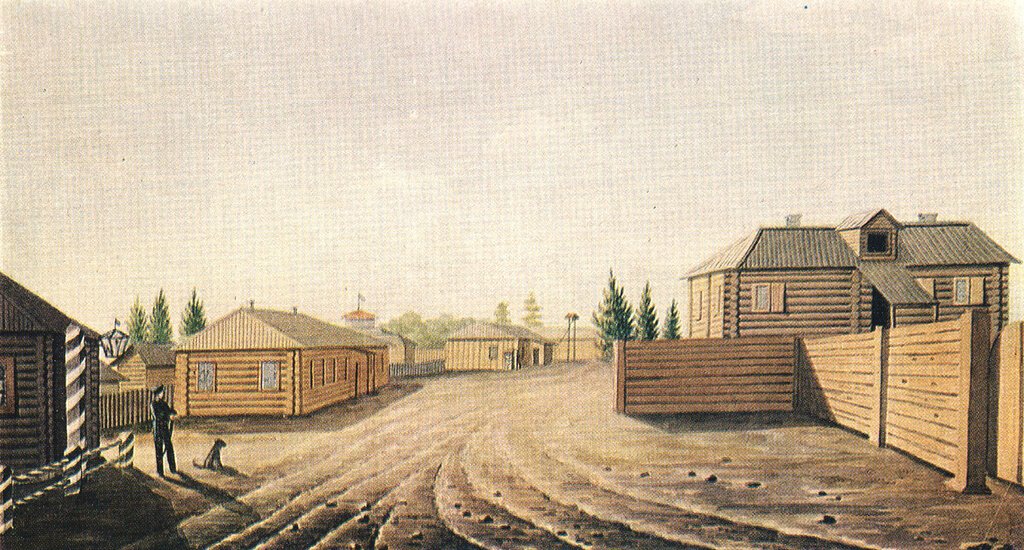

Вид Читы из-под горы с домом коменданта

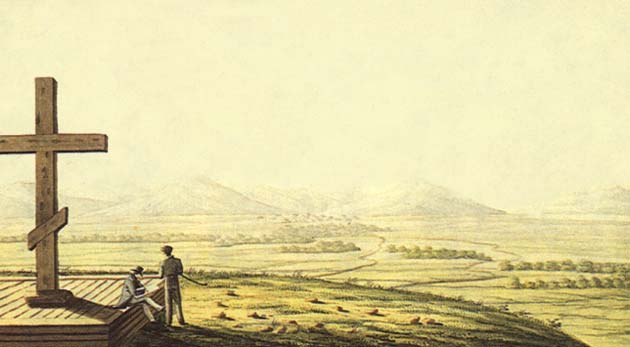

Известно, что первый план Читы в 1830 году выполнил Пётр Иванович Фаленберг. Опыт он приобрёл, когда ранее в течение трёх лет производил топографические съёмки в Бессарабии. Большую помощь в изготовлении инструментов и во время самой съёмки Петру Ивановичу оказывал Николай Бестужев. На одной из акварелей он изображает возвращение декабристов после съёмки плана окрестностей Читы. Среди заключённых Читинского острога было несколько человек, которые умели рисовать. Но лучшим художником среди них был Николай Бестужев. Михаил Бестужев сообщал в письмах родным: «Брат составил очень хорошую коллекцию видов прекрасных окрестностей Читы». Интересна акварель «Могила неизвестного солдата — участника восстания Семёновского полка». Многие читинцы, бывая на Титовской сопке возле часовни Александра Невского, не подозревают, что стоят рядом с надгробьем того самого солдата Семёновского полка, только в то время изображённую на рисунке сопку ещё никто не называл Титовской.

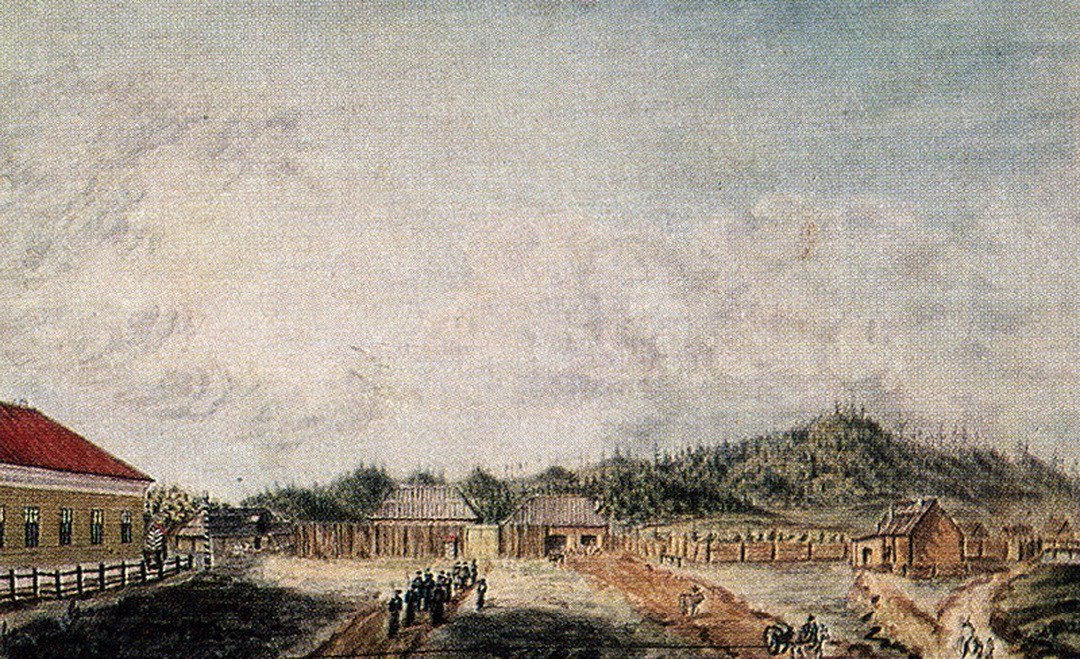

Возвращение со съёмки Читинской улицы

Могила неизвестного солдата

Кроме живописных акварелей, Николаем Александровичем выполнена лучшая портретная галерея друзей-соузников и их жён. Всего их было одиннадцать, последовавших за своими любимыми в Сибирь. Первой в Читу в феврале 1927 года прибыла Александрина Муравьёва. Но раньше её из Петербурга выехали княгини Екатерина Трубецкая и Мария Волконская. Но они направились вслед за мужьями в Благодатку. Вернувшись с Благодатских рудников, самые первые впечатления о Чите Мария Николаевна Волконская описывает так: «Наконец, мы приехали в Читу, уставшие, разбитые, и остановились у Александрины Муравьёвой. Мне сейчас же показали тюрьмы или острог, уже наполненные заключёнными. Тюрем было три, вроде казарм, окружённых частоколами, высокими, как мачты. Одна тюрьма была довольно большая, другие — очень маленькие. Но так как в окрестностях не было никаких рудников, настолько плохо было осведомлено наше правительство о топографии России, предполагая, что они есть во всей Сибири, то комендант придумал для них другие работы: он заставлял их чистить казённые хлева и конюшни, давно заброшенные, как конюшни Авгиевы мифологических времён».

Прасковья Егоровна Анненкова (француженка Полина Гебль) — женщина эмоциональная, никогда не поддававшаяся унынию или грусти. Её судьба, венчание с Иваном Анненковым в Михайло-Архангельской церкви придали известность и Чите, и церкви далеко за пределами России, послужив темой для написания романов, опер, спектаклей и кинофильмов. По предложению М.И. Семевского, издателя «Русской Старины», в 1861 году Прасковья Егоровна стала диктовать свои воспоминания дочери Ольге по-французски, поскольку так и не освоила русский язык. Та записывала, переводя на русский. Таким образом, к числу замечательных документов эпохи, которые, по словам поэта Вяземского, «дали несколько строк нашей истории», принадлежат и «Воспоминания Полины Анненковой». Одна из глав посвящена знакомству с Читой: «Чита стоит на горе, так что я увидела её издалека, как только Чита открылась нашим глазам. Это была маленькая деревня, состоявшая из 18 только домов. Тут был какой-то старый острог, куда первоначально и поселили декабристов. Мы проехали маленькую речку и выехали в улицу, в конце которой и стоял этот острог. Недалеко от острога был дом с балконом, а на балконе стояла дама. Заметя повозку мою, она стала подавать знаки, чтобы я остановилась, и стала настаивать, чтобы я зашла к ней. Я приняла приглашение и таким образом познакомилась с Александрою Григорьевною Муравьёвой; это была чрезвычайно милая женщина, молодая, красивая. Все правила, которым мы должны были подчиняться, я узнала от Александры Григорьевны Муравьёвой и от Елизаветы Петровны Нарышкиной, которая жила вместе с Муравьёвой. Вскоре комендант Лепарский прислал сказать мне, что квартира моя готова… По приезде в Читу все дамы жили на квартирах, которые нанимали у местных жителей, а потом мы вздумали строить себе дома. Дома наши, выстроенные в виде крестьянских изб, не особенно дорого стоили. Местоположение в Чите восхитительное, климат самый благодатный, земля чрезвычайно плодородная. Между тем, когда мы туда приехали, никто из жителей не думал пользоваться всеми этими дарами природы, никто не сеял, не садил и не имел даже малейшего понятия о каких бы то ни было овощах; это заставило меня заняться огородом, который я развела около своего домика. Тут неподалёку была река, и с северной стороны огород был защищён горой. При таких условиях овощи мои достигли изумительных размеров. Растительность по всей Сибири поистине удивительная, и особенно это нас поражало в Чите».

Главная улица в Чите

Как известно, пребывание декабристов в Читинском остроге было временным, потому как царь дал указание возвести в Петровском железоделательном заводе тюрьму по всем канонам строительства русских тюрем. В августе 1830 года постройка оставалась ещё не законченной, но до зимних холодов узников надо было перевести на новое место. Двумя партиями пешим ходом они двинулись в путь. О прощании с Читой и читинцами в зарисовках у Андрея Розена читаем: «Жители Читы провожали нас со слезами непритворными и с благословениями, потому что пребывание наше доставляло им множество денег и выгод: они хорошо обстроились и получили для украшения деревни лучшие дома коменданта, кн. Трубецкой, Волконской и Анненковой. Муравьёва, Нарышкина и Давыдова жили в наёмных домах, которые они хорошо перестроили». Вторя предыдущему автору, Николай Лорер в своих «Записках моего времени» отмечал: «20 августа был днём нашего переселения, но когда мы пустились в путь, нам стало жаль нашей Читы, где мы уже привыкли и обжились. Наши поселенки (жёны декабристов — авт.) должны были побросать свои жилища, своё хозяйство, а Е.П. Нарышкина продала свой домик за 2 головки сахару… Жители провожали нас до плота, устроенного на реке».

Оглядываясь назад при прощании с Читой, Михаил Бестужев сделал запись: «9-го поутру мы выступили, Чита скрылась, мы вышли на Ингоду, оставив за собой в праве Кинонское озеро. Прекрасные виды!»

Примечание. Во всех авторских записках сохранена орфография.

На фото: акварели Николая Бестужева (из собрания Музея декабристов).

Все материалы рубрики «Страницы истории»

Людмила Арзамасцева

«Читинское обозрение»

№21 (1817) // 22.05.2024 г.

0 комментариев